お子様のクセが歯並びを悪くすることがあります。

こんにちは。歯科医師の新熊志野です。

顎の骨は6歳までに80%成長すると言われています。

つやりこの時期は歯並びを考えるうえで大切なターニングポイントです。

歯並びを決めるのは口腔内の状態だけではありません、

生活習慣や食事の仕方も影響を及ぼします。

いくつか注意点を挙げましょう。

お口ポカンのクセ

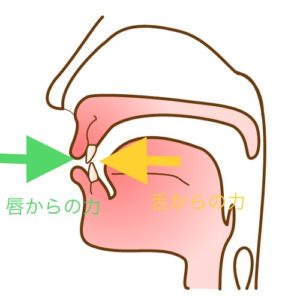

口は閉じることでくちびるの筋肉がしまり前歯に適切な力が加わるため正しい角度で前歯が育ちます。

ところが開けたままでいると前歯に力が加わらず、前歯が前方に傾く傾向があります。

いわゆる出っ歯などの不正咬合の原因になります。

口をあけているのがクセになると口周囲の筋肉が弱くなり、ますます開いたままになるので気をつけてあげましょう。

ベロの使い方

口が空いてないと開咬とよばれる上下の歯が噛み合ってない状態になります。

すると食事の際にうまく噛み合わないため食べ物を前歯の方に押し付けたり押し出したりするような食べ方になります。

また赤ちゃんの母乳の飲み方は上下の歯の間に乳首を咥えて舌を押し付けて飲み込んでいます。

この飲み方が歯が生えた後も残っていると上下の歯の間に舌をおしつけて嚥下するクセ(舌突出癖)が開咬の原因になることもあります。

猫背は歯にも影響を及ぼします

姿勢が悪く猫背になると前屈みになった結果呼吸がしづらくなり無意識のうちに上顎を前に突き出します。すると頭のバランスをとるため下顎が後退するようになります。

指しゃぶりや爪噛み

指しゃぶりや爪噛みなどのくせがあるとまた柔らかい骨の骨格を簡単に歪めてしまいます。やめられずに続いてしまっている場合はしっかり卒業しましょう。

うつ伏せ寝や頬杖

うつ伏せ寝や頬杖をつくことが習慣になっている子もよく注意してください。

また柔らかい顎のに持続的に力が加わると骨格は容易に動いてしまいます。

いかがですか。子供の間は歯や骨が柔らかいため特に生活習慣で歯並びが動きやすいです。

しかし、柔らかいことを生かして子供のうちに歯並びを治すこともできます。

次回はお家でできる顎の育て方をご紹介したいと思います。