口腔習癖について

口腔習癖ってどんなこと?

今回は子供の「口腔習癖(こうくうしゅうへき)」についてとなります。

口腔習癖とは、

習慣的であったりなんの目的もなく行っている

お口と歯に関連した行為をいいます。

ここで注意するべき口腔習癖としては、

吸指癖(きゅうしへき)

咬爪癖(こうそうへき)

咬唇癖(こうしんへき)

異常嚥下癖(いじょうえんげへき)

舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)

口呼吸(こうこきゅう)

などがあげられます。

ほとんどの習癖は子供が成長するにつれて減少していくことから、

生理的な現象とも考えられています。

しかし、子供が成長していっても習癖が消えない場合は、

歯並びや噛み合わせを乱す危険因子となります。

吸指癖(きゅうしへき)

吸指癖は「指しゃぶり」とも言われます。

口腔習癖のうち最も多く、低年齢児では一般的に見られるとされています。

親指を吸う場合が一番多く、次に人差し指が多いです。

生まれてから数か月で見られ、1~2歳で増え、三歳ごろから減っていくといわれています。

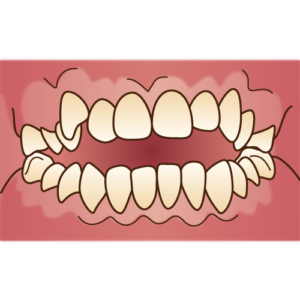

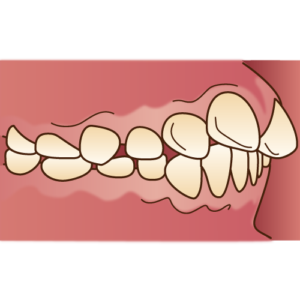

歯並びへの影響として考えられるのは、指で歯が押されることによる上の前歯の前方への移動(出っ歯のことです)

そして下の前歯が後ろに移動するころで「開咬(かいこう)」になります。

また、吸引圧によって歯が頬っぺたで押されて歯並びが左右から狭くなって

「交叉咬合(こうさこうごう)」を引き起こします。

・咬爪癖

爪を嚙む癖のことです。

2~3歳ごろから始まり、学童期に増えるとされています。

歯への影響としては、歯のすり減りや、1~2本の歯の傾斜,位置の異常が生じます。

・咬唇癖

唇を嚙んだり、吸ったりすることをいいます。

下の唇をかむケースが多いとされています。

下の唇を嚙んでいる場合は、出っ歯になる傾向があります。

上の唇の場合はその逆で、下の前歯が前に出てしまうので、受け口になってしまいます。(反対咬合)

吸指癖と同じく開咬になることもあります。

・異常嚥下癖

嚥下とは「飲み込む運動」のことをいいます。

正常な嚥下は、上の歯と下の歯が合わさり、ベロがピッタリうわあごに押し付けられた状態でごっくんとされるのが通常です。

それに対して異常嚥下癖は、ベロの先を上下の前歯の間に挟んだ状態で、唇をぎゅっと絞り込むように緊張させてごっくんします。

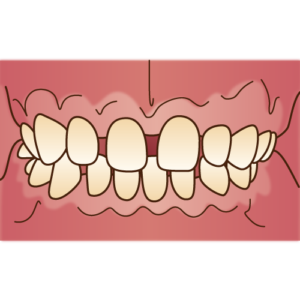

異常嚥下癖はベロで歯を押すことで、出っ歯や開咬になったり、すきっ歯になることもあります。

・舌突出癖

ベロを前に出して上下の前歯に挟む癖のことです。

異常嚥下癖のときのベロの動きを常にしてしまう癖です。

異常嚥下癖とおなじように、出っ歯、開咬、すきっ歯が見られます。

・口呼吸

アレルギー性鼻炎などで鼻が詰まってしまうため、鼻で呼吸ができす、口で呼吸をしてしまう習癖のことです。

常に口が開いた状態になるので、上の唇の筋肉がゆるくなってしまい、前歯が前に飛び出てしまいます。

いかがだったでしょうか?

歯並び、嚙み合わせの原因は遺伝的なものだけではないんです!

元々きれいな歯並びをしていたとしても、癖が原因で歯並びがガタガタになってしまうんです。

これを機にお子様の癖を意識してみるといいと思いますよ!

ありがとうございました!!